“我在矿场15年:一边爆破,一边写诗”

很多读者提起陈年喜时,都会不由得想起 " 矿工诗人 " 这四个字。但也许一切正如他家乡弥漫的芦花,自有四季。

作者 | 简墨

编辑 | 宋爽

第一次收到陈年喜的文字答复,是在凌晨三点。简单的 10 个问题里,他回忆了自己的家乡,也提到了在矿山工作时的日常,以及回乡后的一些琐事。

当被问到 " 是否会因为接受采访而感到生活受扰 " 时,他说,这些文字不是一直写到凌晨三点才完工的,是睡到凌晨一点醒来后,突然心生了答复的意愿。" 当下便拿着手机,开始一字一字敲击起来。" 言罢,他颇为自嘲地说:" 我实在不像个作家,毕竟没有人会用平板和手机创作。不要说书房,我甚至没有电脑。"

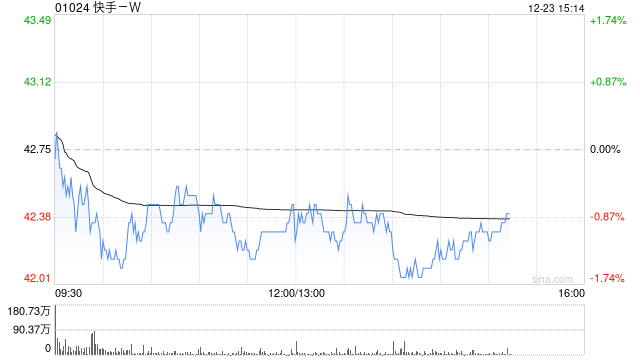

" 不像作家 " ——陈年喜似乎习惯了如此形容自己。这已是他专职写作的第四年,是《炸裂志》出版的第五年。很多读者提起他时,都会不由得想起 " 矿工诗人 " 这四个字。但也许一切正如他家乡弥漫的芦花,自有四季。

陈年喜认为自己不像作 家。(图 / 由被访者提供)

以下是陈年喜的自述。

童年藏在芦花里

我是 1970 年生人,身份证上的地址是陕西省商洛市丹凤县,但家中的家谱却显示,我们是太平天国时期从安徽迁居至陕西的。也许是这个原因,村里不少人讲的是纯正的安徽方言,吹奏的曲调也总弥漫着哀伤气息,不少村民至今还传承着安徽人的婚丧习俗。

受制于交通和历史等原因,我的家乡一直处于对外不被接受、对内没有伸展的状态,是一个很封闭的村子,就连电也是在(20 世纪)90 年代初才接通的。当时,村里很少有现代娱乐项目,和我年岁相仿的孩子最喜欢探索、玩耍的场所是一片片连天的芦苇荡。每到夏季,大家就会到小河里摸鱼,也会在芦苇荡里捉迷藏,搜寻野鸭蛋、野鸡蛋。白茫茫的芦花由秋至春,陪伴着我们一天天长大。

陈年喜著作《炸裂志》。(图 /小红书)

读高中前,村里能见到的电子产品很少,如今人们习以为常的手机、电视等都没有。只不过,那时我的大伯有一台收音机,这也是村里少有的电子产品。每天,收音机里都会定时播放路遥小说《人生》的朗读节目,每期有一个多小时。我硬是一集不落,全给听完了。

当时,书中人物高加林的人生经历给了我很大启发,促使我一直向外走,去看看不一样的世界。所以,后来趁着报社和杂志社大办函授班之机,我参加了泸州一家小报举办的函授班,费用只要 15 元,但会有专门的老师批改学员上交的稿子。此外,参加函授的每个人都会拿到一本同学录,上面详细记载了每个学员的家庭住址、邮政编码等信息。

通过通讯录,我结识了一位家在吉林的姑娘。我们从文学作品聊到人生,这是我爱情的启蒙。只不过,后来因为户口和工作等原因,我们最终还是天各一方。这件事以后,我和父母开始在村里盖房子,为我以后的结婚大事做准备。那时候家里不通路,盖房用的砖和瓦都需要人工烧制,我的父亲用很多泥坯做成砖和瓦,然后放在炕里面用柴火烧,耗时一年才集齐了盖房用的建筑材料。

(图 /《十三邀》)

房子建成后,家里已经一穷二白了,但好在我和妻子相知相守,并在 1997 年走入了婚姻。婚后,我和妻子一起上山砍树,然后把树干扛回家培育木耳,这是当时家中主要的经济来源。那时山上的树已经很稀少,人们习惯了砍树建房、烧柴等,要找到一株适合培育木耳的树,经常要走 10 公里。当时一截树干产出的木耳不过几两,我和妻子的家庭经济情况依然很拮据。这种拮据在婚后第二年孩子出生后,愈加明显。

如何谋生成了整个家庭不得不面对的事。迷茫无措之际,同学托人问我愿不愿意到灵宝的金矿上拉架子车。我自然欣喜同意,说死活都得去,要不然过年费都没有。

(图 /《十三邀》)

当天晚上,妻子为我准备了衣物和一些吃的东西,我和同村几个人准备出发。那天晚上,孩子早早睡了,我爱人将我一路送到下山坡的路口那里。等我下了山坡,还依稀能见到她在山坡上的身影。我们彼此用手电筒在暮色里划出长长的光束,像在做一场无声的告别。

一直走到后半夜,我和其他谋生的人才走到同学家。他找来一辆五座的吉普车,我们 11 个人挤在一起,迎着寒风和夜色从洛南翻越华山,一路向灵宝驶去。那时候刚下过雪,沿途山头尽是荒凉、萧瑟,当车转入渭南平原时,我瞬间就被眼前大平原的苍茫震撼到了。

也是从那刻起,我突然意识到,辽阔的土地孕育了不一样的民生和物产,人们的生活完完全全是不一样的。

工人平安、工人发财

刚到矿上时,我被安排拉废石材,即进到矿洞里,将那些凿下来的石头拉到洞外去。这是一件十分考验体力和耐力的工作。有的矿洞深达千米,一车矿石重有一吨,不仅胳膊和腿受苦,腰也遭罪——因为身材偏高,我经常需要在洞里猫腰工作。这份工作干了一年后,我跟着矿场里一位老师傅开始学习爆破,并一直工作了 15 年。

(图 /《十三邀》)

和拉废石相比,干爆破的危险性要大很多。尤其是早些年,爆破要先用导火索把雷管连接起来,再用明火引燃捻子。因为工人无法控制捻子的燃烧速度,也无法确定火药用量,所以经常有工友因为爆破意外失去生命或变成残疾。

直到 2000 年之后,气管导爆等技术被引入,工人的安全系数才提升了很多,但矿场仍不时会出现垮塌、渗水等事故,有时候工人还会被迫吸入有毒气体。这是所有爆破工作都存在的危险,也是无法完全避免的,即使技术进步也如此。可以说,某种程度上 , 中国近代工业的历史就是爆破工业的历史。

(图 /《十三邀》)

爆破伤害之外,粉尘也是无法避免的。矿洞内外,工人总是被动吸入大量粉尘,不少人在体检时就被确诊了尘肺病。那时候,大家对职业病没有概念,压在肩上的只有 " 养家 " 二字,因此一旦确诊,大家想的不是要补偿,而是怎样才能保住自己的工作——在矿场里,工人一旦被查出尘肺病,就会被老板无情丢弃。

危险就在眼前,但工人们避无可避,大家只能自我安慰:危险不会落在自己头上。更能起到心理安慰作用的,是矿洞前的神龛。每逢初一和十五,老板会交给我或工友 100 元,让我们买来香火纸炮,在洞神面前许愿,内容当然是保佑生产平安、老板发财。我每次都会把祈祷词改为工人平安、工人发财,我们对二者太渴望了。

但一年年过去,我们没有平安,也没有发财,而发财或倒闭的老板倒是不少。这像一场笑话或游戏,但想想,这不就是文学吗?荒诞又现实。生活和生命如一场场笑话或废话,文学要表达的正是其中的根由。

(图 /《十三邀》)

这一时期经历的很多事,都是我之前从未想过的,它们最终成了我生命的一部分,也成了我文学创作的一部分。这种创作,既有当时的,也有当下的。我清楚地记得,当时矿上没有纸可供写作,我就把诗写在炸药箱上,或者写在记工分的本子上。

身处幽闭昏暗的环境里,矿灯是照亮前路的工具,而诗歌成了情感抒发的重要窗口。

再来一次,肯定不做爆破工

2015 年离开矿山之前,我的身体状况已经很不好了,因为常年弯腰工作,所以颈椎出了很大问题,只有手术才能解决。后来,在检查时,我还确诊了尘肺病。最终,手术带走了颈椎的问题,但也带走了我继续干爆破的可能,我再次站到了谋生的十字路口。那一年,我先是去四川为歌手写了一段时间的歌词,后又到贵州给一家企业写文案。辗转多次,我才决定回到家里全职写稿。

从矿工变为矿工诗人,再到成为专职作家,我的生活并没有发生本质变化,我还是那个需要挣钱生活的人,每日不仅要写书、参加活动,还要打理田地。经济来源主要是版税和稿费,有时我也会有偿给全国的读者邮寄签有名字或题有诗句的书,还会卖一些农产品。

(图 /《十三邀》)

直到现在,村里人也不知道我在外面干什么、靠什么生活,包括邻居们。在村里,我像一个游手好闲的家伙,大家也不关心这个。我没有书房,没有书桌,不像个写作的人。我使用平板电脑,抱在手里打字,像打游戏一样。乡村是安静的,但我也不可能心无旁骛,还有很多事情纠缠着内心,我依然是焦虑的。

唯一可以确认的是,矿上生活与我的联结并没有减弱,我将那些曾经与之交谈或一起生活的工友写进作品里,中间不少人已经离世。有人曾问我为什么作品里会有大量生死悲辛的内容出现,这并非我有意为之,一方面它们与我的工作经历相关,另一方面这也是世界或者生命的常态,死亡和新生一样高频、永恒。对于文学作品,这是不可回避的内容,甚至是最应该表达的部分。

(图 /《十三邀》)

直面悲剧,正是为了珍惜生命和生活。文学有各种美,悲壮、悲怆之美也是之一,给心灵的冲击力量更大、更深入。

几天前,一位 15 年没见的工友从杭州赶来陕西与我见面,同行的还有他女儿。我们曾经出生入死,爆破过好几次矿山。那天我们坐在一起吃饭、喝茶,回忆了过去一起探索技术、爆破、吃饭聊天的日常,也谈了很多新的情况。通过他的叙述,我才知道,当年一起工作的很多工友,不少去了非洲、法国、加拿大,有些得了尘肺病的工友只是到医院简单洗肺后,就又投入爆破工作。

出国谋生似乎成了我们这代爆破工人的最终选择。我自己也曾在 2016 年办理护照,准备前往塔吉克斯坦从事爆破工作,只是后来因为颈椎问题被迫放弃了。

(图 /《十三邀》)

交谈中,工友告诉我,他得了尘肺病,今年还住了两次院,出院后一直没有找到新的生计,只挣了一点钱。我很想劝他不要再做这个行业了,毕竟已经到这个年岁,身体也吃不消了。但我也清楚地知道,这些话是无效的,因为我们这代爆破工,只会爆破,对世界是茫然的。正如工友说的:因为只会爆破,所以只能一条路走到黑。

如今流走四方,经历无数风雨,我在回头时才发现,少时长在野地、河流、滩涂上的芦花才是命运最好的隐喻——顽强、孤独、自生自灭、平庸、浩大。

如果人生有机会再来一次,我肯定不能选择做矿工了,但这一行,肯定也得有人去做,现代工业的本质,是建立在材料之上的发展,原材料是一切的基础。矿业也是一个地方的生命线。对于当地众生,矿场意味着工作、生存,也带来伤害和死亡。依托某一矿业而生存的地方,最后的结果都是伤痕累累,但别无选择。在悲剧到来之前,没有谁愿意主动变革。

(图 /《十三邀》)